第1問 問4 a

解答

解説

この問題は、「対象物が大きいほど選択しやすくなり、また距離が短いほど操作しやすい(短い時間で到達可能)」という、フィッツの法則に基づいたものです。

まず、この問題を解くには次の2つのポイントを理解する必要があります。

①「フィッツの法則」の基本:

-

対象物(アイコンやボタン)が大きいほど、素早く選択できる

-

対象物までの距離が短いほど、素早く選択できる

つまり、「大きくて」「距離が近い」ほど、マウスで素早くクリックできるということです。

②画面の「端」にあるアイコンの特徴:

マウスカーソルは画面の外にはみ出せないため、画面の端(隅っこ)にあるアイコンは、カーソルがそこで止まります。そのため、

画面の端にあるアイコンは、実質的に大きさが「無限大」になったのと同じ状態になります。

つまり、「端」にあるアイコンは、画面中央にあるアイコンよりも「大きく」て「素早くクリックできる」のです。

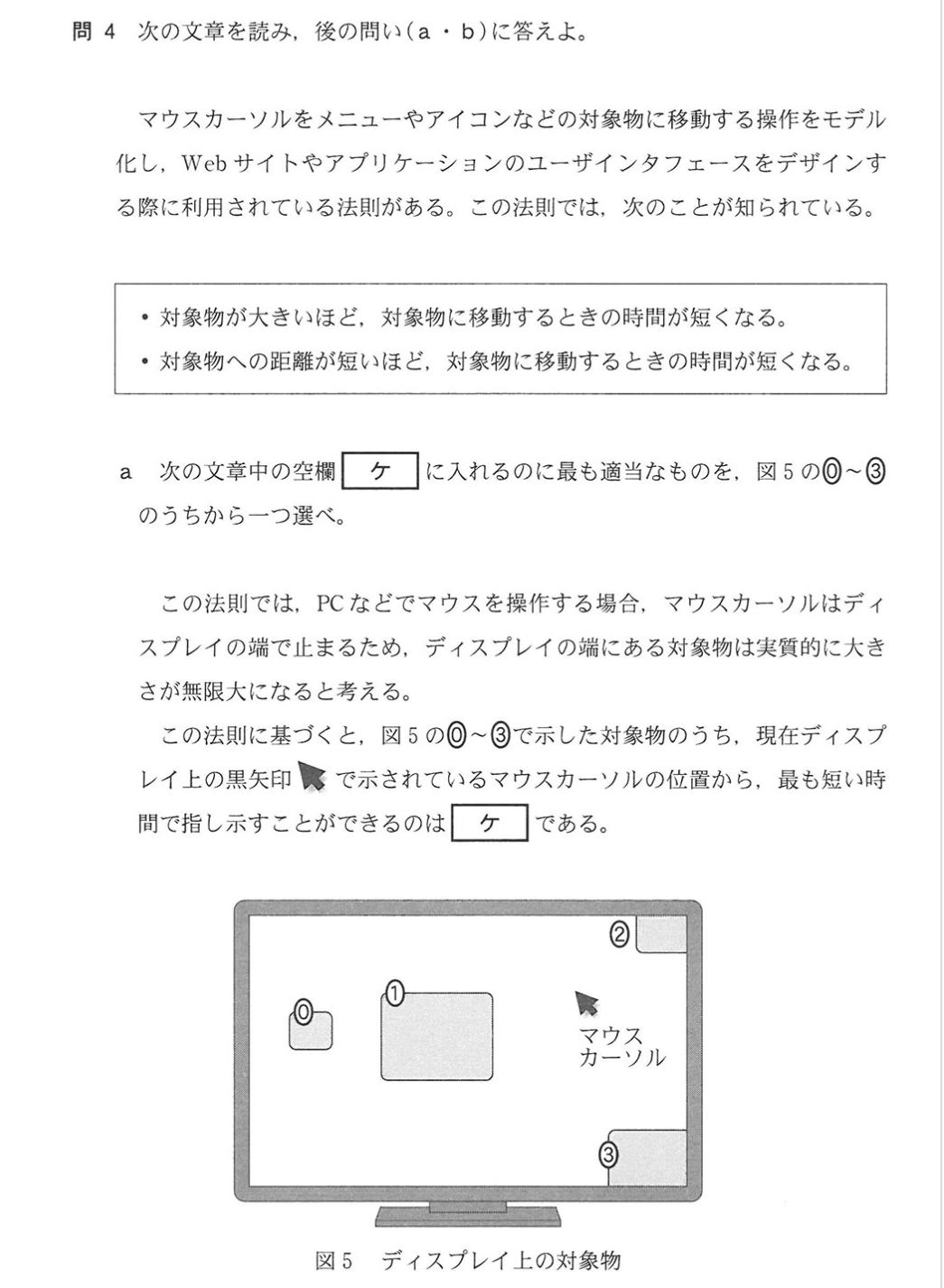

問題の図で確認しよう!

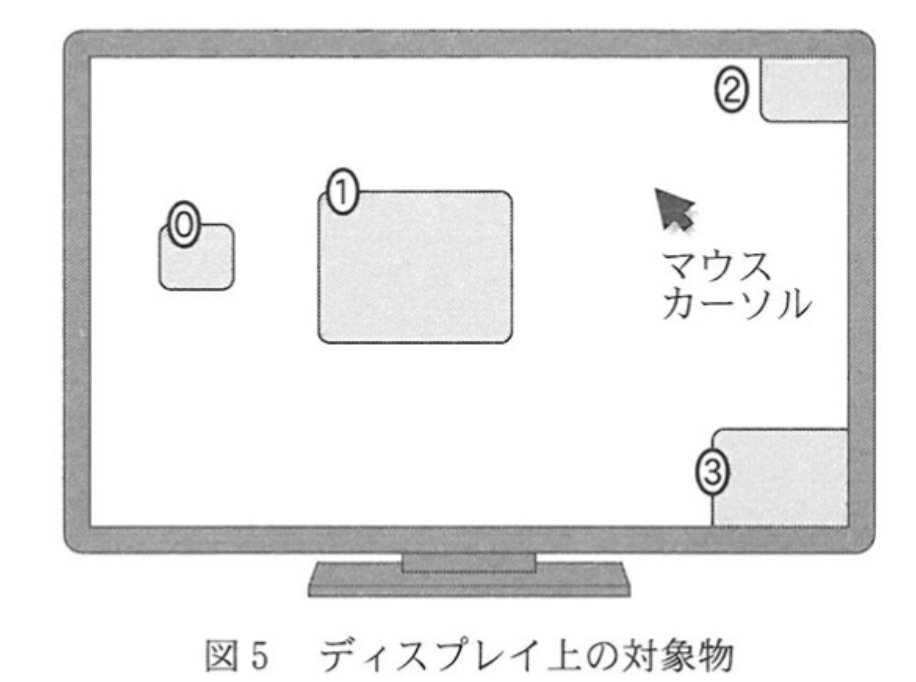

問題文の図(ディスプレイ)をもう一度よく見てください。

-

-

⓪のアイコン

-

画面の左側、比較的小さく、端には接していない。

-

-

①のアイコン

-

画面中央付近、⓪よりは大きめ、しかし端には接していない。

-

-

②のアイコン

-

画面の上端に接している=「端の効果」で実質的に大きさは無限大、カーソルからも近い。

-

-

③のアイコン

-

画面の右下端に接している=「端の効果」で実質的に大きさは無限大だが、カーソルからは遠い。

-

-

さらに距離も考える!

ここで、マウスカーソルの現在位置からの距離を考えましょう。

-

マウスカーソルからの距離が短いほど、選択にかかる時間は短くなります。

図を見ると、マウスカーソルは画面右上にあり、近くにあるのは ②番 のアイコンです。

一方、③番のアイコンも端にあるので「大きさは無限大」ですが、マウスカーソルから距離が遠いです。

結論(答え):

以上の理由から、

✅ **「大きく(端にあるため)、距離も近い②番」**が最も短い時間でクリックできる対象物です。

よって、答えは ②番となります。

第1問 問4 b

解答

解説

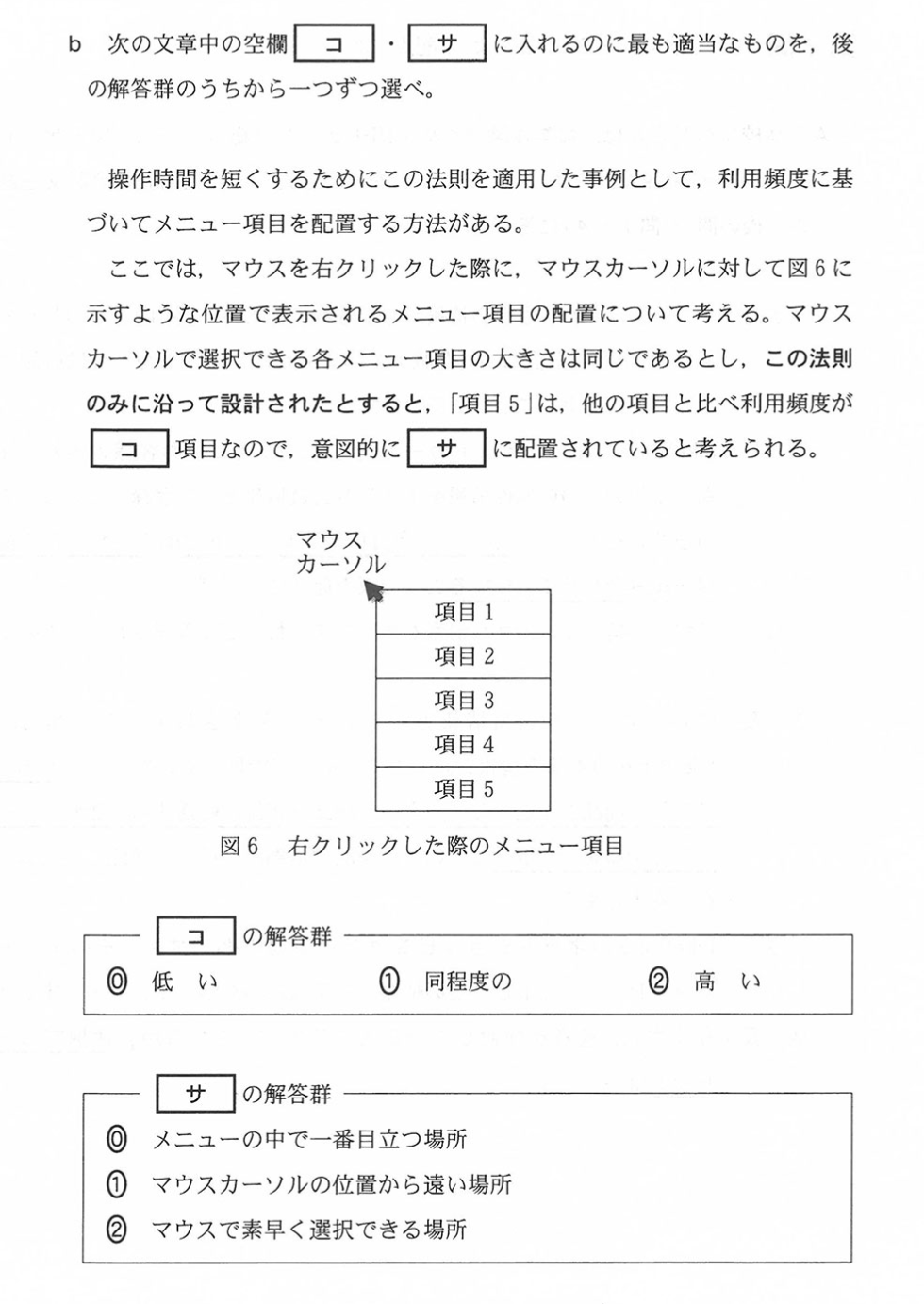

フィッツの法則は、「操作頻度が高い項目ほど短い時間で到達可能な位置に配置するべき」というユーザインタフェース設計の基本原則にも応用されています。

図6のような右クリックで出てくるメニューにおいて、マウスカーソルに近い項目ほど選択が早く、離れるほど時間がかかります。そのため、よく使う項目はカーソルに近い位置に、頻繁に使わない項目はカーソルから離れた場所に配置されるべきです。

ここでは「項目5」は意図的に「カーソルから遠い場所」に置かれています。このことから、「項目5」の利用頻度は他の項目より「低い」と考えられます。

-

コには「低い」(⓪)

-

サには「マウスカーソルの位置から遠い場所」(①)

が入ります。